外の視線が、あまり気にならない庭のある住宅で、快適な癒しと憩いの生活

日本では長く自然との緩やかな境界を持った住宅での生活を大切にしてきました。

そんな緩やかな住宅のスタイルとして、

中庭、離れ庭、テラス+外構のある住宅と屋上2階テラス(空と繋がる庭)のある住宅を取り上げたいと思います。

このスタイルの家について主にプライバシー、日照、風通し、緑の4つの視点で考えてみたいと思います。

小住宅からの色々な形の3Dイメージとアイデアを作成しています。

- 自然な揺らぐ光と緑で癒しの生活

- プライバシーを配慮

- 春秋冬は日照がほしい

- 風通しのいい住まいを

- 緑のある家でくつろぐ

- 内外をつなぐ家のスタイル提案

- いろいろな形の家のスタイルとアイデア

- 屋上に庭のある家

- 中庭のある家

- 離れのある家

- テラスのある家

- コラボされた多様な家

1‐プライバシーを配慮

都心の土地は狭く住宅を建てると庭が狭くなり、

道路側の大きな窓から生活がのぞかれているような気分になり落ち着かない女性のかたも多いかもしれません。

都心の土地は狭く住宅を建てると庭が狭くなり、

道路側の大きな窓から生活がのぞかれているような気分になり落ち着かない女性のかたも多いかもしれません。

少し半屋外的な庭、道路から丸見えでない部分があればいい思われる方もいらっしゃると思います。

外からの視線を和らげ狭い敷地に建つ小住宅でも、住宅の内と外を緩やかにつないだ自然を感じる庭を、

プライバシーを配慮して、生活を癒し豊かにする工夫を提案いたします。

1-住宅街で視線を和らげる家-間取りや形で検討

中庭や離れ庭を設けた半屋外スペースのある住宅

中庭や離れ庭を設けた半屋外スペースのある住宅

丸見えの庭でないので安心感のある落ち着いた庭を確保できます。

- 2階に頻繁に使う部屋と庭をセットで設ける屋上庭のある住宅

通行人の視線をカットできる。

- 1階高を高くし道路側からの視線をずらす。

2-住宅の窓、取り付けアイテムで視線を和らげる検討

- 窓の大きさ、配置、高さ等間取りの際検討

- 窓ガラスをすりガラスではっきり見えないようにする。

- 目隠し用ガラスブロックと窓の併用

- 部屋側から窓をブラインド、ロールカーテン、雪見障子等で和らげる

このアイテムは、テラス窓にも有効です、光と視線の調整ができ、下部分を少し上げる 事で小庭等の植栽や鉢植え等が見え癒されます。ブラインドはスラットで光と視線の調整が可能です。沿道から近すぎる場合は、 高窓を設け低く地窓を設ければ座った時、小庭を鑑賞できます。

- 外側から窓に光の調整ができ視線がカットできる可動ルーバー、オーニングやすだれ設け検討。

すだれは夏場活躍します。外側に設けるほうがより省エネ効果を発揮します。外ブラインド等も同じく中に設けるより外側に設けると 省エネ効果大ですが内ブラインドより高価です。

3-外構、植栽で視線を和らげる

- 樹木、生垣を植えたり、ルーバーフェンス設置が一般的かと思います。外構で工夫をいたします。

住宅街で、周辺を道路や家で囲まれ、沿道や隣の家の視線が気になる場合。

新築時は図面でイメージすると思います、間取図のみでは道路、隣地から距離が不明です。

間取り図(平面図)と家の配置図、隣接する住宅の窓の現況を同時に検討されるとわかり易いと思います。

特に南側道路に面した家では、庭に向け大きめの窓を設けて光を入れる場合が多いので、後で住んでみたら通行人の視線が気になるケースがあります。

普通、男性の大人の目の高さは1,6m前後で沿道からの視線を遮る場合、1,6m~1,8mの目隠しの塀や植栽(生垣など)が基準ですが、庭が道路より高い場合は低木でも目隠しは可能です。

その為道路、隣地と庭の高低差等が記載されている配置図は必ず必要です。

視線を和らげるのであれば風の流れや光も取り入れるルーバーや格子のフェンスを生垣、樹木などと組み合わせ検討されるのもいいと思います。

風光も入る低木で家の周りを囲いそこに高木、中木を配置して視線を和らげることもいいと思います。自然な緑で囲います。

レンガで隙間を設けながら(透かしレンガ積み)外構を作れば風と光を締め出さず視線を和らげます。 また同様に穴あきのブロック(スクリーンブロック)も威圧感なくなじむと思います。

ネットフェンスと低木などの組み合わせ。

- ガラスブロックの外構を検討するのも手です。

また幾つかアイテム(すだれやブラインド)と組み合わせることでより希望に近ずくと思います。 専門家とプランの段階で要望を伝え外構の予算も含めて、検討されることをお勧めします。

2-春秋冬は日照がほしい

- 春秋冬は日照がほしい

冬には、日射を室内に取り入れ、穏やな自然光を、夏は、日射を制限して冷暖房費の節約にもなるように工夫。 夏は木陰、冬は陽だまりができればいいですね。 直射日光の調整は、窓の上の庇や軒の出の大きさで調整ができます。

直射日光の調整は、窓の上の庇や軒の出の大きさで調整ができます。

※太陽の運行は、夏は、北東から太陽は昇り、北西に沈み、日照時間が長く、太陽は高く、南向きの窓は東西"面の窓より、 日差しが少なくなります。屋根には多くの日射が降り注ぎます。

冬は南東から昇り南西に沈み、日照時間が短くなります。太陽は低く運行し、 前面に日差しを遮るものがない場合、南、南西、南東向き窓の部屋では、夏より日差しは奥までに差し込みます。

3-風通しのいい住まいを

- 風通しのいい住まいを

風通しのいい住まいを窓、ドアを設ける時、風の通り道も考えた住まいに。風通しのいい住まいは、湿気、カビ、結露、ダニ対策でもあり、健康面で大切です。窓からの自然なそよぐ風は優しく心地よいものです。心と体を癒してくれます。

外窓が2つ取れない場合はドアから風が逃げ他の外気に面する窓から放たれるように間取りを考えます。またそれぞれの窓の位置はなるべく離れて配置することで部屋全体の空気の入れ替えが効率よくできます。

4-緑のある家で快適なくつろぎ

緑のある家は心と体を癒し、家族仲間との憩いの場にもなります。また植物は光合成に二酸化炭素を必要とし、 夏の熱も吸収しますから、都市のヒートアイランド対策にも貢献します。

-

夏の熱い日差しを和らげ影をつくる木々があれば一息できます。

屋根を緑化すると直下の部屋は夏の暑さを和らいでくれます。

芝生は夏の晴れた日には1㎡あたり1日で5リットルの水を蒸発させ2700キロカロリーの熱を奪っているそうです。エアコン1台を 12時間稼働したのと同じ。

隣の家の高さが2階で同程度であれば2階に庭テラスを設けて道路からの視線を和らげることができます。

-

裏庭(北側に配置した)の緑は室内から観ると日差しが照らされてとてもきれいです。

南に配置した庭だけでなく選択の幅を広くとると豊かになると思います。

朝日のあたる庭、夕暮れの光が差し込む庭。 豊かな時間を作ってくれます。緑があると、猫の額程の小庭でも心地いいスペースに変身します。

-

工費、設計や植栽手間が増えるますが、庭いじりの好きな方は検討の余地ありです。

矛盾する項目もありますが、工夫することでバランスがよくなると思います。

生活に必要な優先順位を決めて

考えられるといいと思います。

実際の個人住宅を考える時は、敷地の法的属性、環境(自然環境、周辺環境等)、構造の安全性、施主の好み、生活スタイル、 建築費なども含め専門家に相談されることもおすすめです。

また、首都圏の狭い敷地では、冬に太陽光を庭と住まいに享受するのは難しい場合が多いと思います。

しかし、ビル街を除く、低層の住宅を主に対象としている、住居専用の用途地域の場合は、高さ制限が厳しいので隣の家も低く抑えられる場合が多く、 敷地に冬の日差しが入る可能性大です。

その時先ほど述べた、太陽の運行の概要が住宅の日照を考慮するのに役立つと思います。

いろいろな形の家のスタイルとアイデア

内外をつなぐ家のスタイルとアイデアを提案いたします。

半屋外の代表として中庭のある家、離れの庭のある家、2階以上に庭を設け、 プライシーへの配慮した屋上のある家などあります。

また中庭、離れ、テラス、 屋上庭を組み合わた多様な家も提案したいと思います。

テラスや縁側、ウッドデッキ(内外をつながるスペース)など設け屋外とのつながりのある住まいはテラスのある家として提案しています。

加えてメリットデメリットなども記載しています。参考になればと思います。

屋上に庭のある家

屋根部分をテラスや庭に利用した住宅です。1階に比べ日当たりがよく、見晴らしや、ガーデニング、 くつろいで気分転換のスペースとして期待できます。

デメリットは雨漏りの問題が一番です。次にコストの問題があります。

このスタイルは専門的になりますので、実際検討される場合は専門家にご相談される事をお勧めいたします。 ここではざっくり特徴をみてみたいとおもいます。

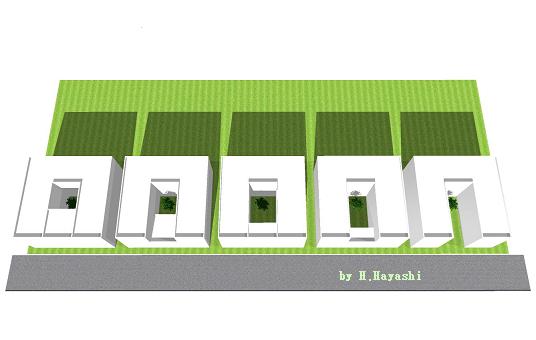

- 上の画像は住宅の屋根部分をテラスや庭に利用した住宅イメージです。左から

- 1:ルーフバルコニータイプ

- 2:独立したガレージの屋上を緑化したタイプ

- 3:インナーガレージの屋上を緑化しウッドデッキにしたタイプ

- 4:2階以上の屋上をウッドデッキにしたペントハウス付タイプ

この他、平屋屋上に庭のある家、同じくペントハウス付(階段室を屋上まで設けている)など色々なスタイルが有ります。

陽のあたる2階居間とつながる庭

2階に庭、居間、DKを設けた場合のメリット

住宅密集地で、南側に2階以上の家があり、南北に狭い敷地に家を建てるとなると、冬の日差しは期待できないことが大です。

2階部分以上であれば、道路側と南側から春、秋、冬の太陽日射がより多く入る可能性はあります。

2階に居間とテラス庭をセットで設けると、密集した住宅街で庭を1階に設ける場合より、ありがたい冬の日射を家族みんなで過ごす憩いの場を設ける可能性が増します。

また狭い敷地で庭を1階につくるスペースがない場合、 2階であれば1階屋根部分に設けることができます。

都市で土地単価が高く日当たりの悪い土地では検討の余地ありと思います。屋上でビールを飲みたい方にもおすすめかも。

自宅が建つ敷地周辺の建物の影を考慮

隣地の住宅からできる影だけでなく、影は周辺環境まで含め把握します。道路向こうの建物の影が自宅に及ぼす可能性はあります。

東京冬至日の住宅街の影『東西に縦長敷地で西側道路幅6mの時』

下のイラストは、東西に縦長の敷地で、南隣地に2階建ての同程度の大きさ高さ(※屋根勾配30度程)の住宅が建ち並ぶ住宅街での東京冬至日の日影の様子です。

1階部分は広い敷地でないと画像のように南側の住宅の影ができ、道路側からの冬の日射を除き、太陽の日射は当たりません。

東京の冬至正午の太陽高度は30度42分で日影の長さはその日影になる2階テラス水平面から南側隣地住宅高さの1.684倍になります。

太陽日射を考慮される場合は、計画の段階で住宅の大きさを検討して実際の日影を作成して把握しておくといいと思います。土地の狭い都市ではなかなか思うような敷地は少ないのも現実です。 そこで、2階にテラス庭と共用の居間、食堂を設けると、1階の庭より道路等からのプライバシー確保も期待ができ、2階に冬にも日射を受けるスペースが生活に癒しの時間を与えてくれます。

イラストは2階建てを作成していますが、自宅が2階で南側の隣家が高さ10mに近いと冬の日当たりは2階部分でも広い土地でないと期待できません。 (道路側の南西、南東からの日射は道路向こうに高い建物がない場合期待できます。)

しかし厳しい北側斜線制限が設けられている第1種高度地区では南隣地の住宅は低く抑えられ1階より多く日当たりが期待できます。 ざっくりとした検討ですが、高さ制限、日影に関しては、専門的なので専門家にご相談されることをおすすめします。長くなりましたが要は、 屋上に庭ある家のメリットは眺望以外にも日当りを解決できる候補のアイデアであると思います。都心でなかなか1階では日当たりがとれない場合、 2階に居間とか庭なども検討の余地ありと思います。

冬の日射がすべてではなく、なにを優先するかによって色々な住まいの形は有っていいと思います。

2階に居間、DKを設けた場合のデメリット

2階に居間などを設けると高齢になったとき、 上り下りが大変なことがデメリットになると思います。 またコストは必要ですがホームエレベータを設けたり、 木造の場合は2階部分を減築して平屋に替えトップライトで光を取り入れる方法 なども考えられます。都市であれば広い地方に引っ越し買い替えるなども手だと思います。

住宅の2階にテラス、庭を設ける主なデメリット

木構造の場合は、雨漏りを伴うリスクが鉄筋コンクリート造などに比較すると大きくなります。またメンテナンス費用工事コストも割高となります。

特に木造は計画の段階から設計者、 防水メーカー、施工業者などと十分な調整が必要です。ビル、公共施設などは、フラットな陸屋根が多くその部分を屋上庭園として使われていますが、 住宅で木造の場合は特に雨漏り対策が肝です。

施工業者は何より経験、実績とメンテナンスの信頼のおける業者を選ぶ必要があります。個人的意見ですが、保証期間は10年では短かすぎます。木造住宅でも40年以上はもちますから。

ひと昔前はこのような防水タイプのものでなく

- 屋上(1階の屋上)テラス庭のある家-イメージリスト

- 2階にテラスのある家

規模 15坪~45坪 - 2階L型囲い庭のある最小住宅

- 大開口のある屋上庭園小住宅

- L型平面タイプ

- ガレージ屋上に庭のある家

- 中庭風の屋上庭のある家

- 3階(最屋上)にテラス付住宅

規模 40坪 - 1階屋上ル-フデッキ付

中庭のある家

中庭は文化や地域によって中庭とするスペースに少し違いがあるようです。このサイトでは家屋によって囲われた庭、一つの建物の中に設けられた庭(内庭) などの意味で作成しています。母屋と付属建物(離れ)との間の庭もある地域では中庭として呼ばれることがありますが、このサイトでは『離れのある家』の別カテゴリーで作成しています。 また家屋を高めの塀で囲われた庭も同様ですが、これは『テラスのある家』にて案内していますので、そちらもお読みいただければ幸いです。

プライバシー空間の中庭

『道路からの視線を遮り、小住宅でも中庭をゲットできるアイデア』

中庭のある家のメリット

風とうしよく明るい部屋とプライシーのある庭ができ生活の変化を楽しめます。

中庭のある住まいで生活シーンを豊かに!

読書、ティ-タイムのスペースとして...解放感のあるものからプライヴェートな 閉ざされた中庭など多様多種あります。住宅の室内延長としての魅了的空間を造ることできるのです。

また、何よりその効果は、中庭をとうして家族の気配を感じることができることではないでしょうか。程よいプライベートを守りながら、 高齢な方も中庭から家族とのつながりをうっすらと感じ孤独感も和らぎます。夜の中庭をとうして見る対面する明かりは魅力的です。また家族、 友人で外からの視線を感じずパーティーなどの催しができ、子供用のプールなど置け大喜びかと思います。他建て主のアイデアでいろんな使い方があります。

京都の町屋の中庭のメリットから

日本では、有名な中庭(小さいのは坪庭)は、京都の町屋が挙げられますが、道に面した幅で税が決められたそうです。そこで奥へ長く建てたことにより、 暗くなったり風とうしが悪くなったので、中庭を設けてよくしたそうです。そのようにメリットとしては、風通しがよくなり明るい部屋とプライベートな中庭を確保できることです。

京町屋をイメージした鰻の寝床の家:平屋間取り 2LDK 延べ床面積 15坪

中庭のある家のデメリットと対策の概要

コストが割高、水はけ注意、気温の変化などに対処が必要

デメリットとしては 外壁の周りが四角い住宅にくらべ長いので割高になる傾向がございます。外壁が外気に触れる面積も大きくなり気温変化をより多く受け寒さ暑さの変化が大きくなります。

対策としては、断熱効果の優れた設計と施工が必要です。また外壁の緑化、陸屋根に近い緩勾配屋根の場合小屋裏が狭いので緑化など効果があります。緑化については補助金などの活用もございます。

コストについては、 ある程度は素材、設備のコストをおさえ調整可能かとおもいます。他あまり多くの素材を使わず手間賃などの削減も考えられる要因です。

また、 中庭の水はけ、中庭の冬の日射などは、計画の段階で考慮、調整が必要です。ただ外構工事を省くような配置、計画、デザインにすればその分お安くなります。

そのような手間をかけても価値のある住宅スタイルと思います。

中庭の冬の直達日射(天空日射でなく)と日影の概要

-太陽の熱的効果を含めた視点

狭いロの字型中庭は冬の直射日光が届かないことが多い

中庭を設けると明るくなるとよくいわれますが、ただし、太陽の直射日光は中庭と各部屋には届かない場合が多くあります。検討すべきは冬の太陽光です。 太陽の光は直射日光と乱反射による天空光に大別できます。 (ちなみに日射とは太陽光線の熱的効果に視点を当てたものです。)中庭の北面に面する冬の太陽の直射日光はロの字型の総2階間取りでは対面する高さの1.7倍ほどの奥行の中庭でないと届かないことを考慮して間取りを作成 する必要があります。

もちろん建て主の趣味にもよります。下の画像は南道路幅5mに接する敷地に建つ、総二階ロの字型、一部2階平屋からコの字型までの冬至日の日影を作成しています。

中庭の幅は、3.64m、奥行は3.64m~4.55mまで。コの字奥行5.64mです。 中庭と対面する壁面の太陽の直射日光の概要を表しています。道路の反対側の環境は無視しています。

中庭の影を確認いただければ、一番左側の総2階は中庭の北側に影を落としています。1階部分には直射日光は届いていません。 この部分に居間など設けた場合は冬は寒くなる傾向が大です。住宅の構想の段階でチェック工夫する必要があります。冬の太陽光がまたすべてではありませんが知識があれば優先順位を自ら決めることも可能かと思います。

東京の冬至日の中庭日影

長手敷地に建つ住宅とか2世帯また中庭のすきな方にお勧め

現代でも狭小な敷地に建つ家とかウナギの寝床的な細長い住宅に利用される形態です。

中庭スペースの応用としては2世帯住宅、集合住宅、高齢者用施設など 完全な閉鎖スペースでなく柔らかくつなぐスペースとして低層の住居に活用できると思います。中庭でのコミュニケーションが期待できるとおもうのですが、、

住宅の密集した住宅街でプライバシーの確保できる半屋外的な庭として考えられる建て主のかたにも一つの解決策と思います。

- 中庭のある家-イメージリスト

- 中庭のある平屋-規模 10坪~58坪

- 半中庭付最小平屋住宅

- 中庭のある小さな平屋|中庭回遊

- 中庭のある小さな平屋|調整ルーバー付

- インナーガーデン付小さな緑化平屋住宅

- 中庭のある平屋|モダンな白い平屋

- 中庭のある2階建て-規模 27坪~60坪

- 8角形中庭のある小さな家

- 車庫と中庭のある家

- 中庭に続くプールのある家

- 中庭のある3階建て

- ダブルパティオのある3階住宅

離れのある家

母屋と離れでできる中庭、半戸外スペースを持つ戸建て住宅の提案をしています。住宅設備が完備されてなく母屋に付属する建物を離れといいますが、その判断は 役所の建築相談窓口に建築の相談をされて判断を頂くことをお勧めいたします。 母屋と付属の離れは不可分で一つの住宅として考えられます。 この離れのある家は、小さな敷地に建つ小住宅でも可能なのです。

余談ですが、法的には住宅設備を完備して単独で生活できるものは、離れではなく独立住宅となります。 一般には、そこまでの区別なく使われてる場合もありますが、法的には区別されています。 例えば母屋が建っている広い敷地の庭先に祖父母の住宅設備が完備された小さな家を建てるとか、その場合には、その庭先部分の敷地を分割して、離れではなく 別々の独立住宅、建築物としての建築基準法 (それぞれの敷地の接道条件を満足し、採光チェック、斜線チェック、建ぺい、容積率、その他etc)を満たすことが必要です。

離れを配置して半戸外の庭をつくる

離れを設けると離れとしての部屋空間と母屋との間の半戸外スペースできます。これはすごくお得な感じがしませんか?新築時に同時に建てることも可能ですし、 庭先に余裕がある場合(建ぺい率、容積率に余裕があれば)は、後でも建築(増築)は可能ですが、法を満たす必要がありますので専門家に相談されることをお勧めいたします。 小さな離れはDIYキッドなども販売されています。

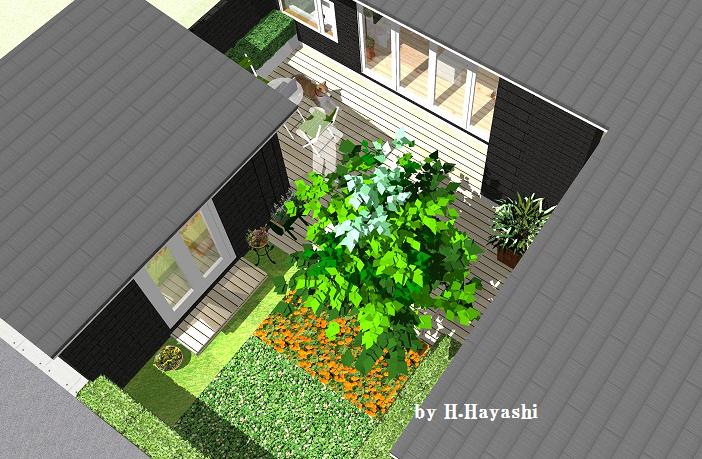

中庭と離れでくつろぐ家族のイメージ

画像は小さな離れと母屋との間にできる中庭で家族がくつろぐイメージです。 離れと母屋の離れ具合と配置関係によっては、多様な心地いい半戸外なスペースをつくることができます。 この中庭は、離れで仕事を終えたあとを家族と過ごす気分転換のスペースとして、活用できます。離れ含めわずか10坪ほどの小住宅でも可能です。 離れは、プライベートな趣味の部屋、書斎室などあなたの目的でカスタマイズできるのです。

(店舗などの場合は敷地を 分割して考える方向が大で、用途地域毎の建築制限、接道、斜線制限、建ぺい、容積率、その他etcを満たせば建築も可能かと思えます。 建築される場合は、離れも含め役所の建築相談窓口などに敷地の可分不可分の問題として相談されることをお勧め致します。 敷地分割は塀などを築造する必要は基本的ございませんが念のため役所に相談の際確認されたし。)

母屋でプライベートな生活を確保しながら、離れは別のスペースとして活用できるます。 離れを母屋の南側に近く配置すると、冬には母屋に、離れの影の影響で冬のありがたい直射日光を享受できなくなります。

次の画像は離れを母屋の南(道路幅6M)に配置して、東京の冬至日の離れの影を作成したものです。 離れの影は母屋までは届いていないのが確認できます。また樹木は落葉樹を植えることで室内に日射を享受できます。 このように配置する場合は 母屋に影を落とさない距離を計算して配置しないと冬場には終日、狭い敷地では、冬の日射が届かなくなり母屋の1階は暖房費がかさむことになります。冬の日射を優先される場合の参考になれば と思います。

東京の冬至日の離れの影-南側道路幅6mの場合

画像のように、離れの屋根勾配が太陽高度より小さい場合(日照の角度が屋根勾配角度より大きい)、離れの棟高ではなく、離れの軒先の高さで影の長さは、決まり、母屋の室内には冬の陽射しが差し込みます。

画像は高木の影に一部なっていますが落葉樹を植えれば冬は大部分の冬の直射日光が母屋の1階室内にも、差し込むでしょう。

東京夏至日の離れの影-南側道路幅6mの場合

イメージ画像のリストを作成致しましたので参考にしていただければと思います。

- 離れ付小住宅-イメージリスト

- 平屋-離れ含め10坪~20坪の

小さな家 - 3.5畳離れ、最小住宅タイプ

- 5畳離れ、平屋小住宅タイプ

- 2階-建て 離れ含め18坪の

小さな家 - 6畳離れ、小住宅タイプ

テラスのある家

日本の住まいは濡れ縁、縁側など庭との間に半戸外のスペースを設けて緩やかに外とのつながりを保った流れがあります。 完全に閉ざすのではなく緩やかに開いた住まい方を重んじてきました。内か外ではなく中間的なスペースはある程度プライバシーを保ちながら庭、自然との関係を作れます。 そのような日本のよき住宅を考慮し生かした住まいの提案ができればと思います。

1階テラス、縁側のワンクッションスペース

屋外庭と住居を1階テラス、縁側で繋ぎ屋外用テーブル等を置いての憩い空間を演出したスペースのある住宅イメージを作成しています。

敷地が狭い場合は外構フェンス(風、光を透すルーバーフェンスなど)と 低木のなどと一緒に造り、狭い庭でも憩いのスペースとなるように工夫します。

また広い敷地であれば他者の視線を強く感じず庭と屋内をつなぎ自然と触れ合うことのできる憩いのテラス、 縁側となるでしょう。

- テラス、縁側で庭と繋がる住宅-イメージリスト

- 広く奥行きのあるテラス付住宅

- 暖炉付南欧風イメージの家

- 2階にガーデンテラス付3階住宅

コラボされた多様な家-中庭.屋上庭.テラス.離れ等を組み合わせた家

イメージ画像は1階に中庭と2階にテラス庭のある住まいの提案です。1階中庭に冬の低い日射をなるべく届くように2階部分をテラスとしたアイデアです。

画像は、1階ガレージ屋上部分に庭と1階に中庭のある住まいのイメージです。

ガレージ屋上の庭は、1階の庭に比較して太陽の光の恩恵と道路等からのプライバシーを確保でき、中庭はプライべートな憩いのスペースとなります。

総2階の住宅の1階に中庭を設けた場合は、中庭には、夏以外は直射日光は期待できない場合が多くなります。

中庭に日射が入るようにガレージ屋上をテラスと庭にした贅沢な住宅です。

- 中庭と屋上テラス付住宅-イメージリスト

- 規模 27坪~58坪

- 囲いテラスのある家

- 2階離れ付ル-フバルコニー住宅

- ル-フバルコニー付コの字住宅

- 広い2階テラスのある3階住宅

住宅の内と外をつなぐ庭と

住まいのメニュー